佛法概论

佛法概论读书笔记

佛法概论

序言

- 佛法的如实相无所谓大小,大乘与小乘只能从行愿中去分别。缘起中道是佛法究竟的唯一正见,所以《阿含经》是三乘共依的圣典。

- 佛法一味,大小异解。

- 宏通佛法不应为旧有的方便所拘蔽,应使佛法从新的适应中开展,这才能使佛光普照这现代的黑暗人间。

- 佛法的本质,决非抽象的概念而已,决不以说明为目的。佛法的“正解”,也决非离开“信”,“戒”而可以成就的。

“法”为佛法的根本问题,信、解、行、证,不外乎学佛者倾向于法,体现于法的实践。 - 佛是梵语佛陀的略称,其意为觉者。

- 本来,法是“非佛作亦非人作”的;本来如此而被称为“法性法尔”的;有本然性、安定性、普遍性,而被称为“法性、法住、法界”的;是常遍的规律。

- “诸佛常法”:法是本来如此的;佛是创觉世间实相者的尊称,谁能创觉此常遍的规律,谁就是佛。不论是过去的、现在的、未来的佛,始终是佛佛道同;释迦摩尼佛的法,与一切佛的法平等。

- “入佛法相名为佛法”:法是常遍的,因佛的创见而称之为佛法。佛弟子依佛觉证而流出的教法去修行,同样觉证佛所觉证的,传布佛所传布的,在佛法的流行中,解说、抉择、阐发了佛的法,使佛法的甚深广大能充分的表达出来。这佛弟子所觉所说的,当然也就是佛法。

- 但我们所知的诸佛常法,到底是创始于释迦摩尼佛、依释尊的本教为根源的。佛弟子所弘布的是否是佛法,在于他是否契合释尊本教的特质。

- 释尊说:“我所说法,如爪上尘,所未说法,如大地土。”这可见有益身心家国的善法,释尊也多有不曾说到的。

释尊所觉证而传布的法,虽关涉极广,但主要是究尽法相的德行的宗教。佛法是真实的、正确的,与一切真实而正确的事理,决不是矛盾而是融贯的。其他真实与正确的事理,实等于根本佛法所含摄的、根本佛法所流出的。所以说:“一切世间微妙善语,皆是佛法”。

第一章 法与法的创觉者及奉行者

第一节 法

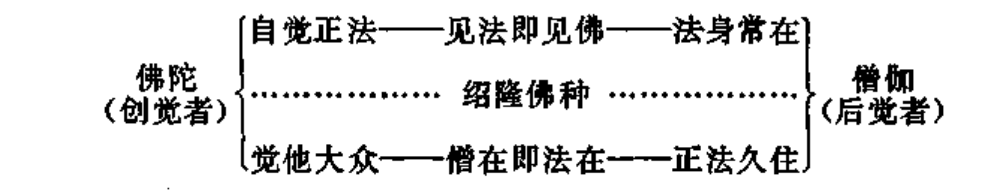

- 佛陀是法的创觉者,僧伽是奉行佛法的大众,这都是法的实证者,不能离法而存在,所以法是佛法的重心所在。

- 文义法:广义指所有表诠佛法的语文。狭义的是指法藏与毗奈耶藏两类中的法藏。

- 意境法:《成唯识论》说:“法谓轨持。”轨持的意义是:“轨生他解,任持自性。”这是说:凡有他特有的性相,能引发一定的认识,就名为法,这是心识所知的境界。分为“别法处”和“一切法”。

- 依归法:法,是学佛者所依归的。不离文义法,又不著在文义法,因为这是佛法的遗痕,古人的糟粕。也不可落在意境法,因为这是一切的一起,善恶、邪正都是法,不能显出佛法的真意所在。

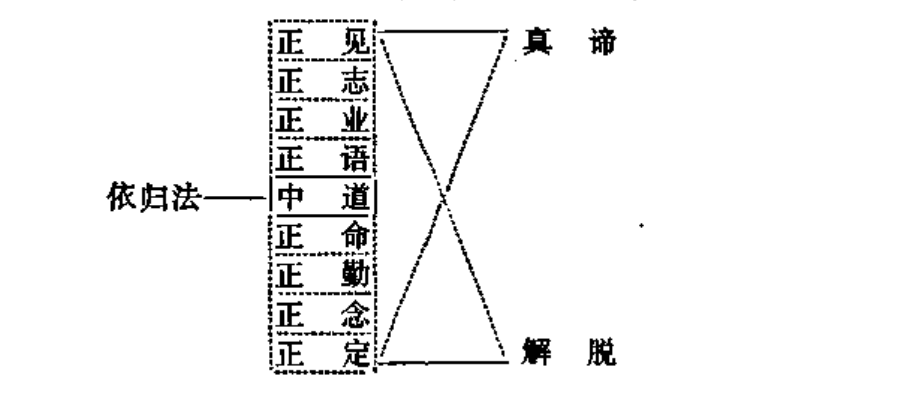

学者所依归的,可分为三类:一、真谛法;二、中道法;三、解脱法。其中根本又中心的,是中道的德行,是善。 - 释尊说:“正见是法,乃至正定是法。”正见、正志、正语、正业、正命、正勤、正念、正定——八正道,为中道法的主要内容。

- 当初释尊初转法轮时,一开口就说:“一者,心著欲境不能离,是非解脱之因(是无法解脱的原因)。二者,不正思惟,自苦其身而求出离,永无解脱。离此二边,乃为中道。”

- 四念处是八正道中正念的内容。

- 四真谛法:“苦真实是苦,集真实是集,灭真实是灭,道真实是道。”

- 八正道的最初是正见,正见能觉了真谛法。八正道的最后是正定,是寂然不动而能体证解脱的。中道统一了真谛与解脱,显出释尊正觉的达摩的全貌。

第二节 佛法的创觉者——佛

- 诸佛世尊,皆出人间,非由天而得也。佛是人间的正觉者,不在天上。释尊出在人间,所以是即人成佛的,是净化人性而达到正觉解脱的。

- 由于佛性是人性的净化究竟,所以人人可以即人成佛,到达“一切众生皆成佛道”的结论。

- 佛陀是自觉者。佛法由释尊的创见而流布人间,他是创觉者,所以称为佛陀。

- 见缘起即见法,见法即见佛。

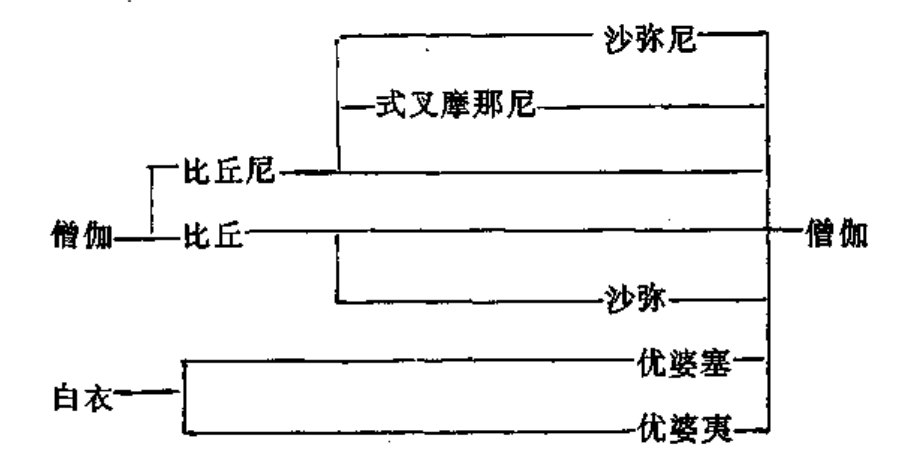

第三节 佛法的奉行者——僧

- 成立僧团的第一义,是为了住持佛法。佛法虽是探本的、简要的,却是完成的。在传布中,可以引申、阐发,可以作方便的适应,却没有修正或补充可说。

所以佛弟子的弘扬佛法,是“住持”,应特别注意佛法本质的保持。 - 释尊以律法摄受僧众,把住持佛法的责任交托他们。僧团为佛法久住的唯一要素。

- 六和敬。正法的久住,要有解脱的实证者、广大的信仰者,这都要依和乐清净的僧团而实现。僧团的融洽健全,又以和合为基础。

六和中,“见和同解”、“戒和同行”、“利和同均”是和合的本质;“意和同悦”、“身和同住”、“语和无诤”是和合的表现。思想、律制、经济三者建立在共同的原则上,才有和乐、清净的僧团。

第三章 有情——人类为本的佛法

第一节 佛法从有情说起

- 佛法以有情为中心。情,古人解说为情爱或情识;有情爱或有情识的,即有精神活动者,与世俗所说的动物相近。

- 有情——人生是充满种种苦迫缺陷的。为了离苦得乐,发为种种活动、种种文化,解除它或改善它。苦事很多,佛法把他归纳为七苦;如从所对的环境说,可分为三类:

生苦、老苦、病苦、死苦——对于身心的苦

爱别离苦、怨憎会苦——对于社会的苦

所求不得苦——对于自然(物质?)的苦 - 如从根本论究起来,释尊总结七苦为“略说五蕴炽盛苦。”此即是说:有情的发生众苦,问题在于有情本身(五蕴为有情的蕴素)。有此五蕴,而五蕴又炽然如火,这所以苦海无边。

要解除痛苦,必须对此五蕴和合的有情,给与合理的解脱才行。 - 佛教是宗教,又是无神论。佛说:有情的一切,由有情的思想行为而决定。佛教的归依向上、向究竟,即凭有情自己合法则的思想与行为,从契合一切法的因果事理中净化自己,圆成自己。

佛法是自力的,从自己的信仰、智慧、行为中,达到人生的圆成。佛法与一般的宗教不同,即否定外在的神,重视自力的净化,这所以非从有情自己说起不可。

第二节 莫辜负此人身

- 有精神作用的一切有情,佛经分为五趣——天、人、畜生、饿鬼、地狱。此五类,即世间的存在者。(和六道轮回的说法不同?)

- 比人间低一级的是地狱,地狱为各宗教所共同承认的。佛经所说主要是八热地狱,基督教也说地狱中是火。经上又说有八寒地狱,或与南北极有关。

- 一切有情中,地狱有寒热苦,几乎有苦无乐;畜生有残杀苦,饿鬼有饥渴苦,也是苦多余乐。

天上的享受,虽比人类好,但只是庸俗的,自私的;那种物质欲乐,精神定乐的陶醉,结果是堕落。诸天是享乐主义者,不能警觉时间的苦难,不能策发向上,所以惟有堕落,不能获得真理与自由。 - 诸佛世尊皆出人间,终不在天上成佛也。

- 佛陀何以必须出在人间?可以分为四点来说:

一. 环境:天上太乐,畜生、饿鬼、地狱——三途太苦。太乐容易堕落,太苦也无力追求真理与自由。 二. 惭愧:人趣有惭愧心,惭愧是自顾不足、要求改善的向上心。 三. 智慧:三恶趣是缺少智慧的,都依赖生得的本能而动作。 四. 坚忍:我们这个世界,叫婆娑世界,婆娑即堪忍的意思。这世间的人,能忍受极大的苦难。

第四章 有情与有情的身心

第一节 有情的分析

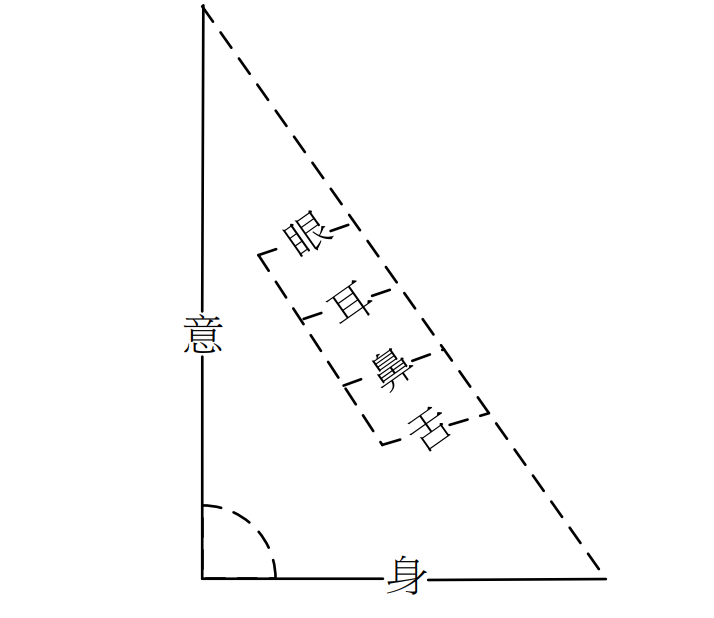

- 佛常用“三处观”去观察有情,分别有情的真相。

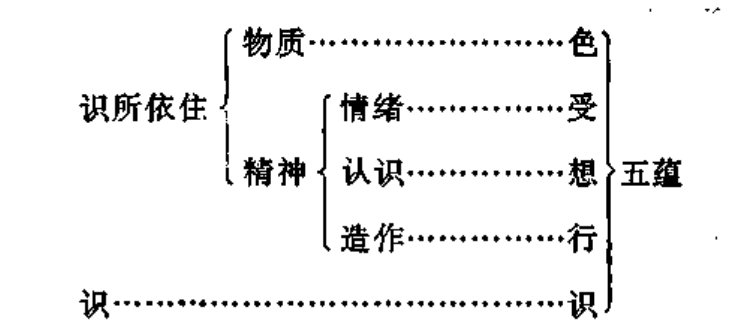

- 五蕴观:蕴,是积聚义,即同类相聚。佛以慧眼观有情,归纳有情的蕴素为五聚,即五蕴——色、受、想、行、识。

色蕴:与近人所说的物质相同。

受蕴:受的定义是“领纳”,即领略境界而受纳于心的,是有情的情绪作用。 想蕴:想的定义为“取像”,即是认识作用。认识境界时,心即摄取境相而现为心象;由此表象作用,构成概念,进而安立种种名言。 行蕴:行的定义是“造作”,主要是“思”心所,即意志作用。 受蕴、想蕴、行蕴与普通心理学所说的感情、知识、意志相似。 识蕴:?(眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识?)

- 处观

六根:眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根

六处:六处是介于对象的所识,与内心的能识中间的官能。类似于近人所说的神经系统,能将眼、耳等所收到的信号传递给六识。

六境:色、声、香、味、触、法

六识:眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识

“二因缘生识。何等为二?谓眼、色,耳、声,鼻、香,舌、味,身、触,意、法。……眼、色因缘生眼识;……此三法和合触;触已受;受已思;思已想。”

我们的认识活动,根源于六处,而六处即有情的一切,所以佛陀常说六处法门。 - 界观:界,即地、水、火、风、空、识——六界。

地、水、火、风四界,为物质的四种特性。一切物质,不外乎四大界及四大所造的五根、五尘。

地即物质的坚性,作用是任持;水即物质的湿性,作用为摄聚;火即物质的暖性,作用为熟变;风为物质的动性,作用为轻动。

空界是四大的相反特性,相当于是空间或虚空。 依这地、水、火、风、空五大,即成为无情的器世间。若再有觉了的特性,如说“四大围空,识住其中”,即成为有情了。

第二节 有情与身心的关系

- 依佛法说:有情的生死流转,世间的苦迫纷乱,根本为“我见”在作祟。我见,即人人于自己的身心有意无意的自觉到自我。

- 有情,即“我”的异名之一,此外更有“数取趣”、“命者”、“士夫”等,般若经总列为十六名。有情,即有情识者。

我,即主宰——自在宰制者。

数取趣,即不断的受生死者。

命者,即寿命延续者。

士夫,即作事者。

这些,都因为有情的各种现象而立名,不是有情的真相。 - 三异见: 一、命则是身; 二、命异身异; 三、色(受、想、行、识)是我,无二无异,长存不变。 释尊的正观,即于蕴、处、界作深切的观察,否定这些异见,树立无我的有情论。

- 释尊的教说,根本反对二元的立场。有情即身心和合的假名,决无离身心的我或命者。

第五章 有情的延续与新生

第一节 有情的延续

- 一切有情皆依食住:食是资益增长的意思,等于平常说的营养,能使有情维持延长其生命,而且扩展长大。凡有资益增长作用的,都可称为食。

《阿含经》中所说的食,并不限于四者,与因缘的含义近似。不过佛约资益有情作用最强盛的,特别的总括为四食,为后代一般论师所称引。 - 有四食资益众生,令得住世摄受长养。何等为四?谓一、粗抟食,二、细触食,三、意思食,四、识食。

粗抟食:应翻译为段食,即日常茶饭等饮食。 细触食:触是六根发六识,认识六尘境界的触。根、境、识三者和合识所起合意的感觉,叫可意触;生起不合己意的感觉,叫不可意触。从此可意触、不可意触,起乐受、苦受等。

这里的触食,主要为可意触,可意触生起喜乐受,即能资益生命力。

意思食:意思是意欲思愿,即思心所相应的意欲。(就是说活下去的愿望?或者说对存在来生的期望?)

识食:识指“有取识”,即执取身心的与染爱相应的识。??

若识不入母胎者,有名色否?答曰:无也。识不执取,名色得增长否?答曰:无也。佛说:“阿难|我以是缘,知名色由识,缘识有名色。” - 一切宗教的来生说、永生天国说,都是依着这种人类的共欲——“后有爱”而成立的。有情的生死相续,即依次爱相应的思愿所再创。

- 人类的生存欲——思食,以个体生存为中心。深刻而永久的生存欲,即“后有爱”。(后有和不受后有中的后有是同一个意思)

第二节 有情的出生

- 四生:胎生、卵生、湿生、化生

- 化生,不是昆虫化蝴蝶等化生,是说这类有情,不须要父母外缘,凭自己的生存意欲和业力,就会忽然产生出来。(类似于无中生有)

- 化生主要是解决生命、物种的起源问题。

一、有人想象生命或是新种的原始,是由于神——耶和华或梵天等,神是最先存在的,也是最后的,万有都是从他而创造出来的。

二、唯物主义者则认为人类是由无机物->有机物->低级动物->高级动物不断演化后出现的,物种演化的原因在于基因突变。 三、佛认为最初的有情是化生而来的。我们这个小世界情况是,世界初成,还没有有情,以后才有有情的发现。这最初出现的,即是化生人。 - 四生中,前三者是经常的,随处可见的。化生是特殊的创化,是用来解释生命和物种起源的。

第六章 有情流转生死的根本

第一节 生死根本的抉择

- 有情为蕴、处、界的和合者,以四食的资益而延续者。在这和合的、相续的生死流中,有情无法解脱此苦迫,可以说有情即是苦迫。

- “于无始生死,无明所盖,爱结所系,长夜轮回,不知苦之本际。”

- 无明与爱二者,对于有情的生死流转,无先后也无所轻重。生死的二本,不是说同样的生死,从不同的根源而来。佛法是缘起论者,即众缘相依的共成者,生死即由此二的和合而成。

“无明为父,贪爱为母”,共成此有情的苦命儿。 - 无明大概应该理解为无知,愚钝,没有智慧,看不清有情的本质;贪爱就是字面意思,是有情对生命的期望、喜爱、留恋之类的感情。

- 所以解脱生死最重要的就是心解脱(去贪爱)和慧解脱(去无明,得智慧)。

- 经中又有以萨迦耶见——即身见,我见为生死根本。

- 我见是无明得内容之一。无明即不明(不明白),但不止于无所明,是有碍于智慧得迷蒙。无明属于知,是与正智相反得知。

- 无明:“不知前际,不知后际,不知前后际;不知于内,不知于外,不知内外;不知业,不知报,不知业报;不知佛,不知法,不知僧;不知苦,不知集,不知灭,不知道;不知因,不知因所起法;不知善不善,有罪无罪,习不习,若劣若胜,染污清净;分别缘起皆悉不知。”

- 无知中最根本的即为不能理解缘起的法性——无常性、无我性、寂灭性。从不知无常说,即常见、断见;从不知无我说,即我见、我所见;从不知寂灭说,即有见、无见。

- 又有以识为生死本的,此识为“有取识”,是执取有情身心为自体的,取即爱的扩展。四谛为佛的根本教义,说生死苦因的集谛为爱。

紧紧的把握、追求,即名为取(取可以理解为想要**的欲望?)。

“有取识”,大概就是说执取名色自体而说为生死本,即等于爱为系缚的说明(??)。

第二节 情爱的活动形态

- “于过去诸行不顾念,未来诸行不生欣乐,于现在诸行不生染着。”

- 有人说:人类的一切爱,都是以男女间的性爱为根本。爱儿女、父母,爱朋友等,不过是性爱的另一种姿态。

以佛法说,这是不尽然的。有情是可以没有性欲的,如欲界以上(无欲界的?);也有一些下等动物,仅依靠自体的分裂而繁殖(也就是说没有性行为和性爱)。 - 自体爱,是对于色心和合的有情自体,自觉或不自觉的爱着他,即深潜的生存意欲。自体爱又名我爱;这不独人类如此,即是最低级的有情也有。

- 我所爱,对于与自我关涉而从属于自我的欲求贪着,也称为境界爱。

- 有情存在于时间中,故发现为过现未得三世爱染;自体爱与境界爱,可以说为有情得存在于空间中。

- 四爱:爱、后有爱、贪喜俱行爱、彼彼喜乐爱。前二为自体爱,后二为境界爱。

第一、为染着现在有得自体爱;

第二、是渴求未来永存得自体爱;

第三、是现在已得的境界爱;

第四、是未来欲得的境界爱。 - 经中常说有三爱:欲爱、有爱、无有爱。 欲爱:欲即五欲——色、声、香、味、触;对此五尘的贪爱和追求,是欲爱,属于境界爱,也包括男女的性爱。 有爱:有即存在,即于有情自体起爱,即自体爱。 无有爱:否定自我的爱。凡是缘起的存在,必有他相对的矛盾性,情爱也不能例外。无有爱即是和有爱相反的爱,还是爱的变相,还是以爱为动力。

- 老子说“吾有大患,为吾有身”

- 这三爱,经中又曾说为三求:欲求、有求、梵行求。梵行求,即是修远离行,以图否定存在的爱求。

- 佛法的体察有情无我无我所,不但离有爱,也要离无有爱。所以佛法所无生,不是自杀,不是消灭人生。

第七章 关于有情流转的夜里

第一节 行业的发见与价值

- 正觉的缘起观,一切事辗转相依、生灭相续的大活动,耶可以说“大用流行”。活动的一切,为无限活动过程与活动过程的形态,不断的在发生、按住、变异、消灭中推移,总名为“行”。所以说“诸行无常”。行是世间的一切。

第二节 业及依业而有的轮回

- 相依相续的身心活动,为有情的事实。有情的活动不已,从情爱为本的思心所引发的一切活动,即是行业。行业就是身口意的活动。

- 定业与不定业:故意所作的强业,必定要受某种果报的,名为定业。

若有故作业,我说彼必受其报。……若不故作业,我说此不必受报。 - 共业与不共业

- 引业与满业

第八章 佛法的心理观

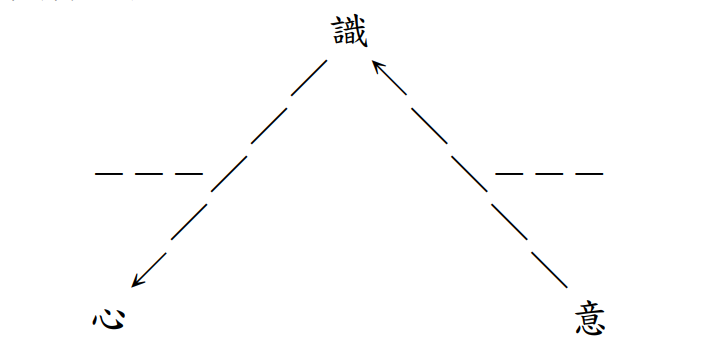

第一节 心意识

- 有情即有情识,故识为有情的特征。经中以种种名词去说明识,又总括为“此心、此意、此识”。圣典中有时说心,有时说意,有时又说识。历来论师都认此三者为同一的。

- 意根为身心交感的中枢:有情的身心自体,为六根(眼耳鼻舌身意)的总和,除前五色根外,还有意根。五根是由四大所造成的清净色,是物质的,属于生理的。意根为精神的,属于心理的。

- 五根中,身根比四根的范围大,有眼、耳等是必有身根的。低级有情,眼等四根可能是没有的,但身根一定有,没有即不成其为有请。

- 五根与意根,为相依共存的,实为有情自体的两面观。身心相互依存,不即不离。

- 根是生义,如树依根而发枝叶;六根能发识,所以称根。意为认识作用的源泉。意根不但能生意识,而且还能生前五识。依根本教义而论,意根应该是与六识同时存在的。

- 识,了别义,重在触对境界的认识;能了识别,故称为识。所依的根有六,所取得境也有六,识也因此分为六种。关于识的是一是多,古来大有争辩。

- 佛教后期,发展为七识说、八识说、九识说。大乘学者所说的第七识、第八识,都不过是意识的细分。古代的一意识师,以意识为本而说明诸识,以为意识对外而了别五尘时,即为一般所说的前五识;

意识又向内而执取根身,这向内执取根身的,即等于一般所说的阿陀那识。

- 识由何来,由身心交感的——心理源泉的意处而来。识生了又如何?识生后刹那即灭,留影象而充实内心,心是种种的积集与统一。 心与意,为内心的两种特性:一是六识所引生的,一是六识所从生的,流出又流回。识多对境界说,意多对根身说,心多对心说说。

- 依佛法,有情为身心相依的共存体;心理活动是无始以来,即由外而内——从识到心,又由内而外——从意到识,不断的交流。有情无始以来,即有此心、此意、此识。 不悟世间的幻惑性,推断为本有或者始有,实在可以无须!

第二节 心与心所

- 直觉境界的(五)识触,即含有可意与不可意,于是引起自心的痛苦或喜乐——受;种种分别(确定他是什么,彻底明了而安立分别名言)——想;引起见于身体语言的动作——思。

五蕴中的识、受、想、行,实为从认识到行为的过程。五蕴中的行蕴,以思心所为主。 - 三不善根,即贪、瞋、痴。贪是有情自体与环境的染着;痴——无明是对于有情无情一切事理的蒙昧;瞋是对他——他人、他人的不能关切,不能容忍的敌视。

第九章 我们的世间

第一节 世间的一般情况

- 佛法对于世间,有几点根本认识:一、世间无数。佛陀从无限时空的体验中,知道世界多得难以计算。二、世界是不断的成坏过程:世界不是永久不变的,每一世界都在不断的凝成、安住、破环的过程中。三、世界为有情的世界而又是不一定有有情的。四、世界的净秽是业感的。我们所处的地球,被称为五浊恶世,属于秽土。世界的进展到清净,或退堕到秽恶,为有情的共业所造成;是过去的业力所感,也是现生的业行所成。

- 须弥山与四洲说

- 佛陀为理智的道德的宗教家,有他的中心工作,无暇解说天文与地理。佛法中的世界安立,大抵是引用当时的传说。组织完备的世界安立情况,是后起的(后人补充推演完成的)。

- 经中每说到天、魔、梵。“天”是四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、他化天、他化自在天——六欲天。欲界六天分为地居天和空居天,他们都有彼此共同的器世界,有王臣父子的社会形态。他化自在天有“魔”宫。欲天是不离欲,不脱生死苦的,没有出魔的统辖。如能破魔得解脱,即还归于梵,到达不死的地方。

- 梵天分为:初禅三天、二禅三天、三禅三天、四禅三天、无想天、五不还天。这十八天为色界,最高者为色究竟天。佛法虽引用传说,但不以婆罗门教所说的复归于梵为究竟的,认为还在生死中。

- 四禅为佛陀时代常修的禅定,所以禅定的种种功德,都在第四禅中。有依唯识观的定果,立四无色界:即是先观物境空,名空无边处;次观但唯有识,名识无边处;再观识也不可得,名无所有处。这三者,类似唯识学的相似证得三性。进一步,无所有性也遣离了,到达非有想非无想处,可以说是绝对主观的体证,类似证唯识性。

- 从四洲到梵天,名为一小世界。这样的一千个小世界,上有二禅天统摄,名为小千世界。一千个小千世界,名为中千世界,上有三禅天统摄。一千个中千世界,名为大千世界,上有四禅天统摄。这一层层组合的三千大千世界,称为婆娑世界,即我们这个世界系得全貌。类似这样得世界,无量无边。

第二节 人类世界得过去与未来

- 世界得开始凝成时,先于“空轮”发生“风轮”,由“风轮”而发生“水轮”,末了结成“金轮”。

- 这一世界的人类,传说从光音天下来,象征他们的喜乐与光明。

- 据经上说:这个浊世,经过几次灾乱,弥勒佛降生时,才实现为人间净土。

第十章 我论因说因

第一节 佛法以因缘为立义大本

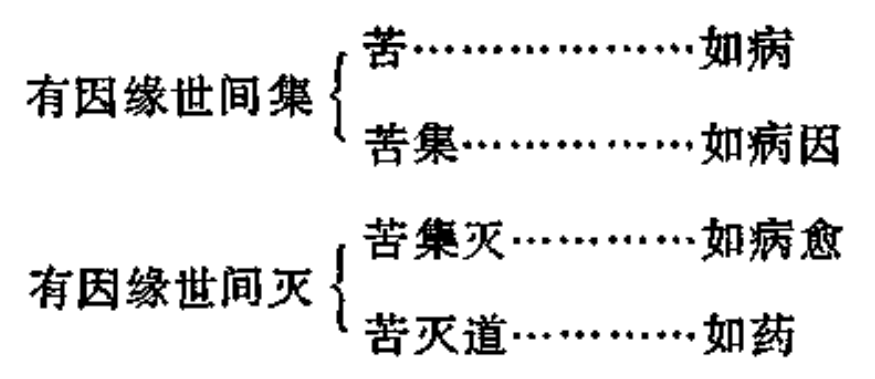

- 如《杂含》说:“我论因说因。……有因有缘集世间,有因有缘世间集;有因有缘灭世间,有因有缘世间灭。”

- 因与缘,佛陀不曾有严格的界说。但从相对的差别说:因约特性说,缘约力用说;因指主要的,缘指一般的。

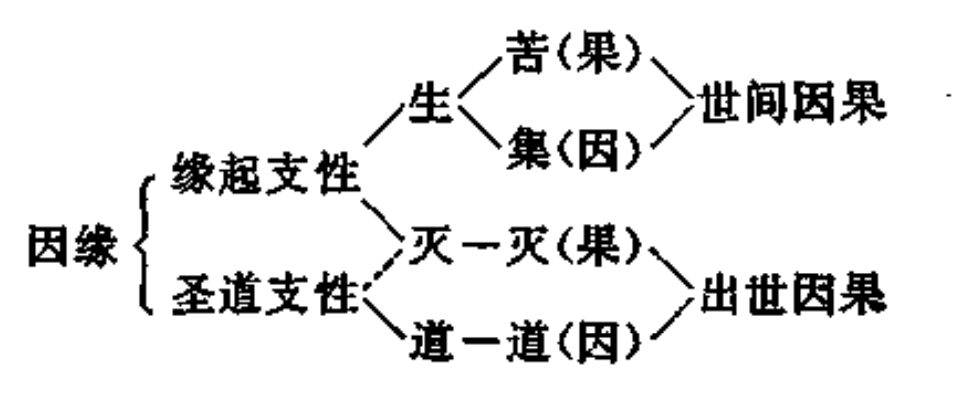

- 佛法所说的集——生与灭,都依于因缘。

- 佛法对于非因计因的邪因论,驳斥不遗余力,现略举三种来说:

一、宿作论,也可名为定命论。他们也说由于过去的业力,感得今生得果报。但以为世间得一切无不由生前业力招感得,对于现生得行为价值,也即是现生得因缘,完全抹煞了。佛法与宿命论的不同,就在于重视现生努力与否。

二、尊祐论,这是将人生的一切遭遇,都归结到神的意旨中。以为世间的一切,不是人的力量所能奈何得,要上帝或梵天才有这种力量,创造而安排世间得一切。 三、除此两种邪因论而外,有的也谈因缘,也注重自作自受,但还是错误的。像印度的苦行外道们,以为在现生中多吃些苦,未来即能得乐。其实,这苦是冤枉吃得,因为无意义得苦行,与自己所要求得目的毫没有一点因果关系,这也是非因计因。 - 佛说:一切现象无不是有因果性的,要求正确而必然的因果关系,不可笼统的讲因缘。

第二节 因缘的类别

- 佛法的主要方法,在观察现象而探求他的因。现象为什么会如此,必有所以如此的原因。佛法的一切深义、大行,都是由于观察因缘而发现的。

- 三重因缘:

一、果从因生:现实存在的事物,决不会自己如此,必须从因而生,对因名果。在一定的条件和合下,才有“法”的生起,这是佛法的基本观念,也就依此对治无因或邪因论。

二、事待理成:为什么从某因必生出某果?这必有某某必然生某的理则。世间的一切,都循着这必然的理则而成立,这是属于哲学的。佛法不称此必然的理则为理性,名之为“法”。这本然的、必然的、普遍的理则,为因果现象所不可违反的。 一切因果事象的所以必然如此,都有他的必然性,可说一切事象都是依照这必然的理则而生灭、成坏。这必然的理则,是事象所依以成立的,也即是因缘。

三、有依空立: 果从因生的事象,及事待理成的必然理则,都是存在的,即是“有”的。凡是存在的,必须依空而立。这是说:不管是存在的事物也好理则也好,都必依否定实在性的本性而成立。

又如凡是有的,起初必是没有的,所以能从众缘和合而现起为有;有了,终究也必归于无。 - 二大理则:说明世间集的因缘,佛法名之为“缘起支性”;说明世间灭的因缘,名之为“圣道支性”。

经中每以“法性、法住、法界安住”形容缘起支性。缘起支性即十二有支,主要为说明世间杂染因果相生的法则。

圣道支性即是八正道,要想得到超越世间杂染的清净法,必须修圣道为因缘才能实现。经中曾以“古仙人道”说此圣道,即可见要到达清净解脱,不论是过去或未来、大乘或小乘,此八正道是必经之路,必须依此轨则去实行。

第十一章 缘起法

第一节 缘起的定义与内容

- 因缘有杂染的、清净的,杂染的因缘即缘起法。

- 缘起法的定义,是“此有故彼有,此生故彼生”,说明以待而存在的法则。他的内容,是“谓无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六处,六处缘触,触缘受,受缘爱,爱缘取,取缘有,有缘生,生缘老病死”。

- 这缘起法,佛说它是“非佛自作,亦非余人作”,这是本来如此的真相。

第一节 缘起的流转与还灭

- 缘起和缘生的差别,向来成为难题。佛说缘起时,加了“法性、法住、法界常住”的形容词,所以缘起时因果的必然理则,缘生是因果中的具体事象。现实所知的一切,是缘生法;这缘生法中所有必然的因果理则,才是缘起法。(缘生相当于一个具体的因果关系,缘起是相当于一个抽象的因果关系的原理)

- 佛在这环形的因果相续中,悟到了因果见的回环性,因与果是前后必然而又无始终的。佛说“生死无始”。

- 佛法求知人世间的苦痛原因,是为了设法消除它。所以流转门说,乙的存在由于甲的存在;现在还灭门中反转来说,没有甲也就没有乙。这如经上所说:“此无故彼无,此灭故彼灭,所谓无明灭即行灭,……纯大苦聚灭。”这还灭的原理,还是缘起的,即“无此故彼不起”。所以缘起论的相生边,说明了生死流转的现象;还灭边,即开示了涅槃的真相。

- 涅槃,即诸法的真性,也即是法性。依《阿含》的定义说:有为法是有生有灭的流转法;此流转法的寂灭,不生不住不灭,名无为法。所以无为是离爱欲,离杂染,达到寂然不动的境地,即佛弟子所趋向的涅槃。

- 在大乘经中,称为诸法毕竟空。《阿含经》说为终归于灭。

第十二章 三大理性的统一

第一节 三法印

- 法是普遍的必然的理性,印是依此而证实为究竟正确的;依此三者来印证是佛法,所以称为法印。三法印的名称,是“诸行无常”、“诸法无我”、“涅槃寂静”。

最后修改于 2024-11-05